Suno という音楽を作ってくれる生成AIが面白くて、という記事を前回書いたのが昨年11月ですが。

面白くて未だにはまっています。

ただ、音楽だけだとSNSなどで公開するのが難しいです。

動画にしないと載せられないことが多く動画編集の必要を感じ、ClipChampという動画編集アプリも使うようになりました。

ということで、今回はその方法を公開いたします。

仏説摩訶 般若波羅 蜜多心経

上がその動画です(笑)

完全な思い付きで、大した意図も無く作ったものですが。

しいて理由を挙げるとしたら、次の通りでしょうか。

- 自分で作詞をするとどうしてもうまくない

- ChatGPTで作詞することもできますが、やはり日本語にするとどうしてもかしこまってしまう(下手がバレる)し英語も然り

- お経ならそれっぽくならないか?しかも有名なものだったらみんなそれなりに聞いてくれるかも?

ということで思いついたのが、般若心経です(笑)

今回の動画作成に使ったアプリ

今回の動画を作成するために使ったアプリやパソコンなどの環境、素材などをまずはご紹介します。

Suno AI (歌を歌ってくれる生成AI)

Suno AI (スノ エーアイ)または Suno(スノ)と呼ぶ、歌を歌ってくれる生成AIです。

こちらについては別記事で詳しく紹介しておりますので、そちらをご覧ください。

Microsoft ClipChamp(動画編集アプリ)

ClipChampはMicrosoftが提供している動画編集アプリです。

ClipChamp とは、ということでMicrosoftのサポートページで紹介されています。

簡単に言うと、Windows10/11で動作する簡単な動画編集アプリで、Microsoftアカウントがあればクラウドにも保存できますし、Googleアカウントなどであってもウェブブラウザーを使っての動画編集ができるアプリです。

無料版、有料版とありますが、今回作るレベルのものであれば無料版で十分でしょう。

動画AC(素材集)

商用利用が可能な様々な動画素材を提供しているサービスです。

今回は音楽と文字がメインのコンテンツですので、背景はその雰囲気を伝える補助的なもので十分です。

かつ、今回のテーマはお経で、具体的なイメージはありません。

ということで「ループ動画」を中心に素材を探してダウンロードします。

ループ動画というのは、動画の始まりと終わりが同じ状態になっているものです。

同じ動画を連続再生すれば、つなぎ目がない永遠繰り返されるシーンを作ることが出来るようになります。

Wikipedia(お経)

今回、般若心経の全文が必要だったので Wikipedia からテキストを拝借しました。

一応、著作権がないことは確認をしています。

著作権については、特にみなさん注意してください。

今回は著作者が2000年前の人であるためパブリック(著作権で保護される対象外)ですが、何かしらの本文などは大抵著者がいて著作権で守られていますから、扱いには十分注意して下さい。

さて、お経のテキストですが、原文の漢訳は読み上げには大変なので、全文カナのテキストも用意してください。

今回はいくつか般若心経に関するウェブサイトを検索し、カナテキストを使わせていただきました。

ChatGPT(文章生成AI)

こちらは必ずしも必要ではありませんが、様々な補助ツールとして活用できますので、アカウントをお持ちになるとよいと思います。

今回は、玄奘三蔵訳とされる小本系の漢訳を使いましたが、これの日本語訳を得るために使いました。

動画作成手順

動画を作成するツールや素材がそろいましたら、実際に作り始めていきます。

Suno AIで歌を歌わせる

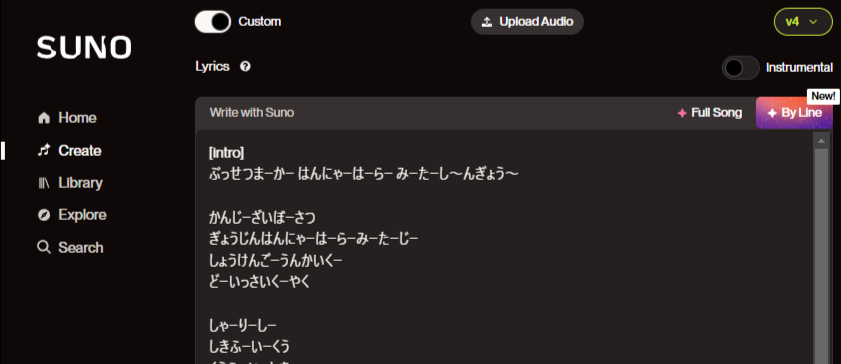

まずは、左の「Create」メニューを開きます。

Sunoは歌詞も自動で作ってくれますが、今回は歌詞が決まっているので、、「Custom」モードにして直接歌詞を入れていきます。

歌詞は「ひらがな」ですべて入れていきます。

漢字もだいたい正しく読み上げてくれますが、たまに読み間違いをしてくれますから、確実を期するためにもひらがなでいれることをオススメします。

歌詞以外には[Intro]というような文字が入っていますね。

これはメタタグで、歌い方の指示をするために使われます。

この場合、前奏なしでいきなりイントロから歌い始めてください、というような指示です。

また、空行を随所にいれています。

こうすることで連続して歌うのではなく、小節で分けられるようになります。

歌詞が長いので途中は端折ります。

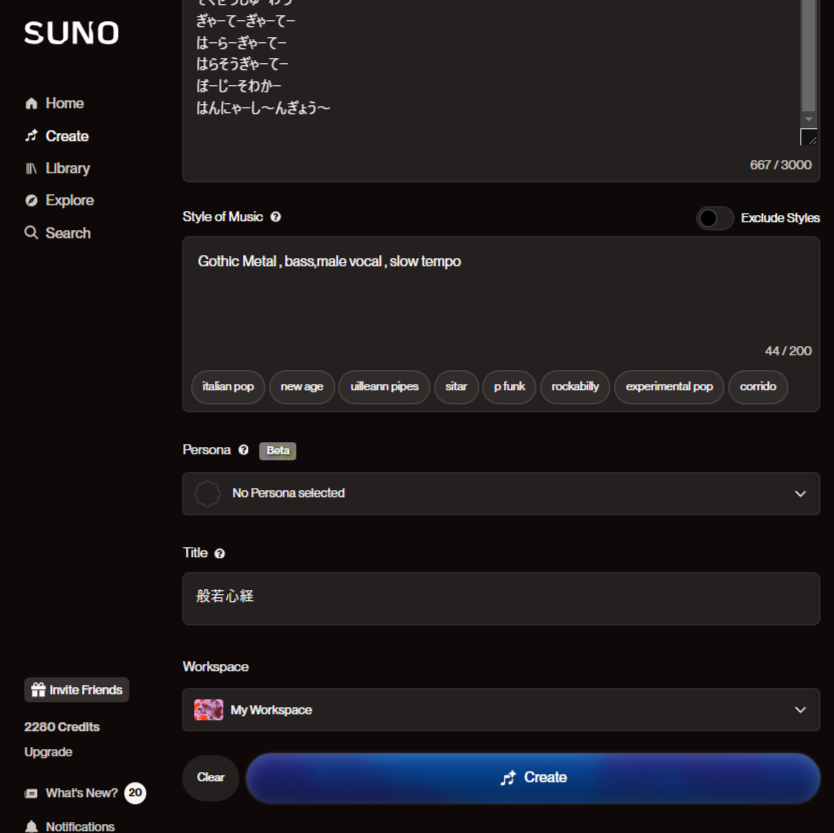

歌詞の次に指定をするのは「Style of Music」です。

ここではどのようなジャンルの歌にするのか、歌い手は、どのような雰囲気で、というものを指定します。

ここは英語で指定した方が確実ですが、英語がわからない場合は「style of music suno」あたりでググって調べると色々出てきますので、ぜひトライしてみてください。

今回は、重厚なロック、男性ボーカルで声は低め、スローテンポで歌ってほしかったので、このような指定をしました。

「Persona」は、過去作った曲の中から、この声質、歌い方の人に歌ってほしいというのがあれば指定するものです。ただこの機能は正直まだまだだと思って使っていません。

というのも、過去作った歌の歌詞などを勝手に追加してしまうからです。

今後どうなるかはわかりませんが、現状はおすすめしないです。

「Title」は文字通りこの曲のタイトルです。

Suno AIでは自動で動画ファイルも作ってくれて、そこにTitleも埋め込んでくれます。

また、Suno AI上で公開することもできますが、そこでこの Titleが使われます。

ということなのですが、今回はここで生成された音楽ファイル(mp3)をダウンロードして動画素材としますから何をつけてもOKです。

最後、「Create」ボタンで音楽を作っていきましょう。

気に入るまで何度でも繰り返し音楽を生成していくのがポイントです。

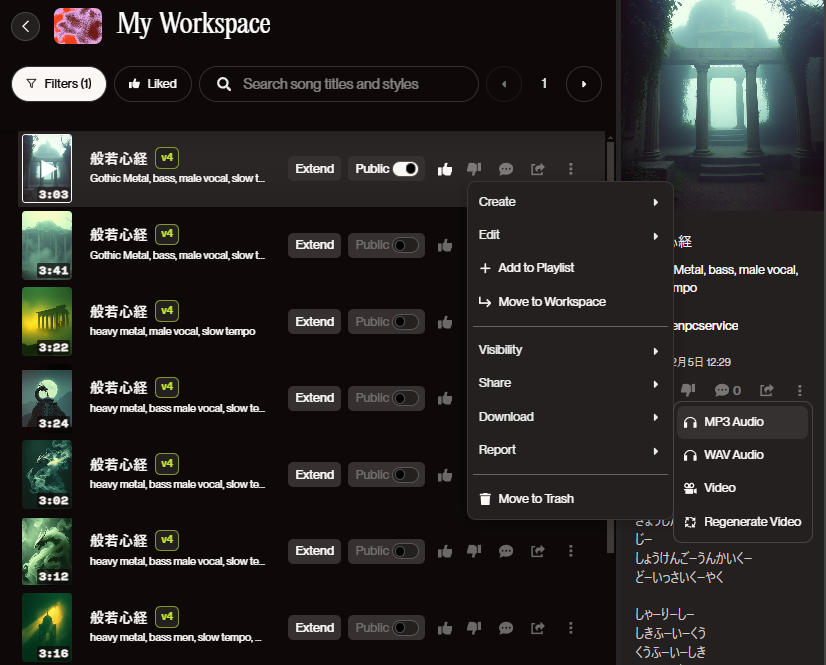

今回もこのようにいくつも作りました。

一番上のものが最新版で、ここでやっと納得いくものができましたので、メニューから「Download」>「MP3 Audio」の順で音声ファイルをダウンロードします。

このファイルを次のClipChamp で素材として取り込みます。

ClipChampで動画を編集する

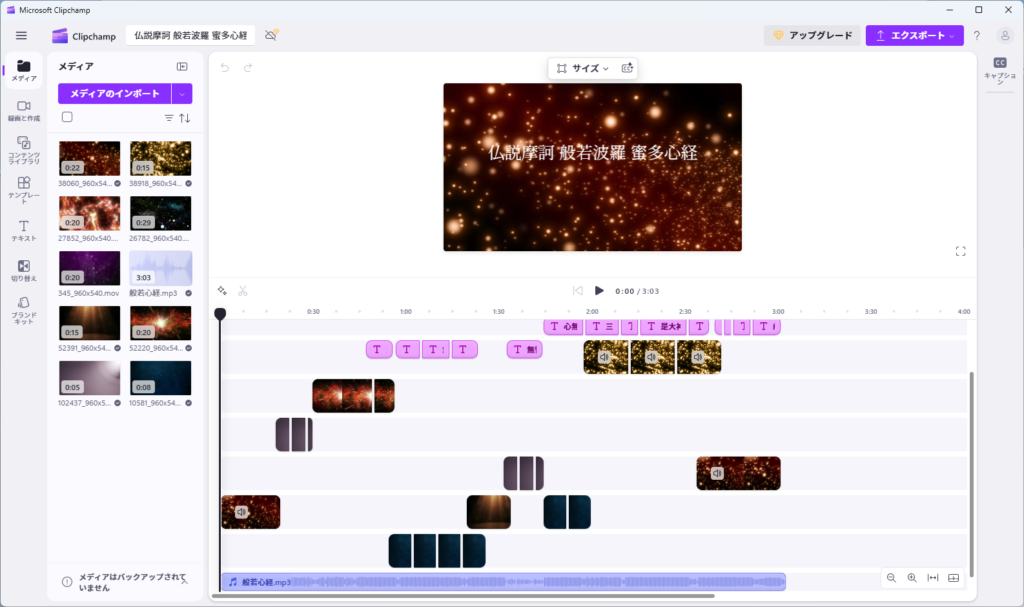

Microsoft ClipChamp を立ち上げるとこのような画面になります。

今回は「新しいビデオを作成」するから進めていきます。

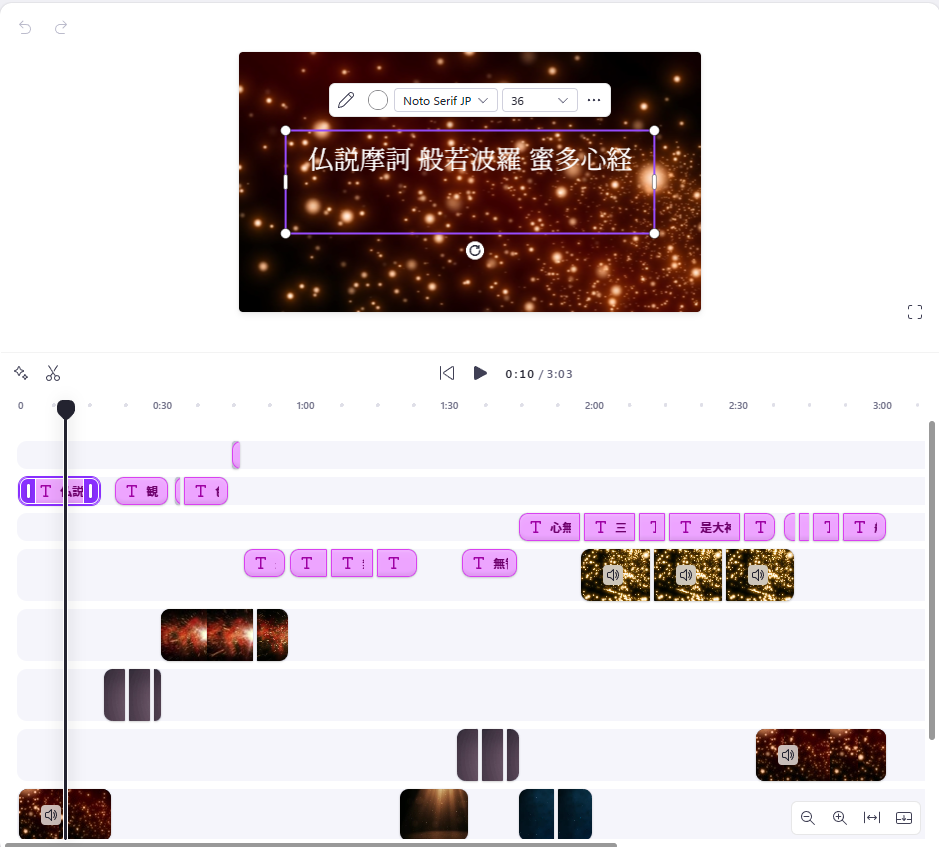

この画面は既に作った動画の編集画面で、これで簡単に説明します。

左側の10個ほど小さく並んでいるものが、素材ファイルです。

右側の真ん中、3:03 で青色で波形が表示されているものが、1つ前の手順で作った Suno AIからダウンロードした音声ファイルです。

それ以外の9つは、動画ACで得たループ動画です。実際には9つ全部は使っておらず、当て込んで流してみてしっくりくるものを選びなおす、ということをしています。

画面右上部は出来上がった動画のプレビュー画面です。

画面右下部がメインの編集画面(タイムライン)で、ここの使い方を中心に説明します。

横軸が時間軸。左が開始地点で時間が進むにつれ右側に流れていきます。

一番左側に黒い縦線がありますが、この地点の映像が、画面右上部のプレビューに表示されます。

縦軸は素材です。

複数の素材を重ね合わせる事ができます。重なる場合は、上にあるものが表に出てきます。

今回は、一番下にSuno AIで作った音声ファイルを配置しています。

この音声にあわせて動画を配置します。

ループ動画なので、秒数が短いものもあります。そういう場合はこのように、同じループ動画を並べて繰り返し再生するようにします。

歌に合わせるので、繰り返し途中で映像を切り替えたい場合があります。

その場合はループ動画を途中でカットし、次の動画を重ねるようにしています。

次に切り替わる動画はフェードインで少しづつ表示されるようにしています。

そうすることで前の動画からふんわり自然に切り替わるようにしています。

テキストも素材同様に、再生したい場所に入れていきます。

タイムライン上にテキストを配置し、どこからどこまで、というように長さを指定します。

プレビュー画面上には、どの位置にテキストを配置するのか、フォントサイズは、フォントの種類は、フォントの色は、というように指定をしていきます。

フォントもフェードインアウトの指定ができますから、歌詞が多く文字が切り替わるタイミングが早いところではフェードアウトとフェードインを駆使して自然にテキストが切り替わるよう工夫しています。

このように編集を繰り返していきます。

最終的に完成!となりましたら、エクスポートメニューで解像度を選んで動画ファイル(mp4)を作ります。

完成動画のチェック

動画が完成したら、チェックをして公開できるようにしましょう。

私が今回チェックしたポイントは次の通りです。

- 歌詞が間違っていない

- 文字や映像の切り替わりタイミングに違和感がない

- 著作権上問題ないかを再度確認する

上の2点については、できれば一晩寝てから行うとよいでしょう。

というのも、クリエイターあるあるですが、作っている最中はどうしても客観視できませんから、作ったものが最高!という気分でいます。

その状態でチェックしようとしても、作っている途中の記憶や感情がありますから、どうしても良い前提でみてしまいますから、甘い評価になります。

ですので、一晩寝て作っている時の記憶や感情を一旦取っ払って見直すということをするとよいでしょう。

もう1つの著作権については、使った素材が本当に商用利用可能なものなのか、という観点で見直すということです。

全部OKだと思ったら、YoutubeなりSNSなり、またはプレゼン資料にするなどして活用していきましょう。

まとめ

ということで、今回はSuno AI で出来た歌を動画にするということをお伝えしました。

ちなみにこのような動画を作った私は、人生でまだ2回しか動画を作っていないドシロウトです(笑)

そんな私ですらこのように簡単に動画を作ることが出来るようになった、それだけ便利な世の中になったということをお伝えしたかったのが、今回この記事を作った理由です。

生成AIと動画活用の可能性

ちなみに、生まれて初めて作った動画は、自分の半生を紹介してもらう「他己紹介」動画です。

一部著作権に抵触する関係上、公にはできませんが、仲間内でみせたところ好評でした。

こちらはSuno AIではなく、音声読み上げAIを使っています。

私のことを昔話風に「むかしむかし、あるところにxxxという少年がおりました」みたいなナレーションです。

自分の半生を伝えるのを自己紹介で行うと、どうしても自分語りになるため聞き手も辛くなってきます。

そこで、他人が私の事を語ってくれる「他己紹介」形式にしようと思ったのです。

旧来であれば、私の代わりにしゃべってくれる人を探し、その方に依頼をしないといけませんから、そう気軽に作れるものではありませんでした。

でも音声読み上げをしてくれるAIが登場したおかげで、比較的自然なしゃべり方で誰に依頼することなく自分の力だけで他己紹介動画を作ることが出来るようになったのです。

個人的に実用的と思える生成AIは?

今回利用した生成AIは、Suno AI と ChatGPTの2つです。

生成AIの中でも、音声AIや文章AIについてはかなり実用できるようになったと思っています。

一方、画像や動画を生成するAIについては、まだまだだな、というのが実感です。

文章は本当に自然です。

音声は若干イントネーションに違和感はありますが、多くの人にも「訛り」があるように、聞く人はそこを受け入れる素養があります。

一方、画像系については「不気味の谷」という言葉が正にピッタリ当てはまる状況になっていると思います。

「不気味の谷現象」については、Wikipediaに詳しく載っていますから、そちらで理解を深めていただくとよいでしょう。

一方、画像や動画はインパクトがありますから人気のジャンルではあります。

が、個人的には趣味で使う程度にして、商用で使うのはまだ当分先がよいのではないだろうか、という感想です。

IT相談役では、生成AI活用についても相談できます

生成AIについては上でもお伝えした通り、趣味で使っている程度でその道の専門家ではありませんが、ITにまつわることをあれこれトライして、どのようにビジネスに役立てるだろうか、というところは常に考えています。

そういうところから「IT相談役」というサービスを始めてわけですが、ITを活用したい「非IT業」の方からはおかげさまで好評をいただいております。

今回の様な生成AIを活用するためのツール利用など、ビジネスオーナー様のアイディアをくみ取ってどのような取り組みができるのか、ぜひ一緒に考えていきましょう。

IT相談役サービスについてはこちらをご覧ください。